概要

「椿会」は、第二次世界大戦で一時中断していた資生堂ギャラリーの活動を、1947年に再開するにあたり誕生したグループ展です。アートが人々に希望を与え、勇気をもたらすという信念に基づき、戦争や災害、不況などで世の中が閉塞状況にあるときにも再興を願い開催してきました。

2021年にスタートした第八次椿会は、2023年まで3年間をかけて、afterコロナの「あたらしい世界」について考えてきました。メンバーは、杉戸洋、中村竜治、Nerhol (ネルホル)、ミヤギフトシ、宮永愛子、目[mé]。この6組は、ジャンルを超えた活動やコラボレーション、チームでの制作などを行う、今の時代を代表するアーティストたちです。

コロナ禍は、アーティストたちの心境や世の中に向けるまなざしにも変化を与えました。2021年は「触発/Impetus」というテーマの下、資生堂がこれまでの椿会展で蒐集してきた美術収蔵品から、メンバーが「あたらしい世界」を触発される作品を選び、それに応えるかたちで自身の作品を共に展示しました。それは、アーティストや作品といった個を強く意識しながら過去と現在の「椿会」を結びつける展覧会でした。昨年は、「探求/Quest」をテーマに、メンバー同士のアイデアの共有を深め、それぞれの作品や大切にするものを素材として持ち寄り、展覧会自体が1つの作品のようなコレクティブな空間をつくりました。

今年も「あたらしい世界」における「豊かさ」への探求を継続するなかで、新たに「放置」と「無関心」というキーワードが浮かび上がりました。それらには、自ら決断するのではなく自然のままに「放置」することや、「無関心」に関心を向けることで、あたらしい価値が生まれるのではないかという思いが込められています。その背景には、コロナで加速した管理体制へのささやかな抵抗や、一方では、他にゆだねることや、思いもよらぬ事物について知ることが、新たな共生の在り方や自由で豊かな世界をつくっていくことに結び付くのではないかという期待があります。そこでたどり着いたのが“ただ、いま、ここ”を大切にしたいという思いです。最終回となる本展では、3年間で構築したメンバーの関係性や経験をもとに、それぞれが3年間の集大成となる作品を新たに作成し、昇華する展覧会をつくりあげます。

今年は、Nerholとともにメンバーのスタジオを訪問した様子を資生堂ギャラリーのホームページやSNSで公開する予定です。その他、関連企画など、展覧会をより楽しめる情報も随時シェアしていく予定です。椿会が、様ざまな新しい価値を共有し、新たな共創の可能性を探る場となりましたら幸いです。

尚、「第八次椿会 ツバキカイ8」のロゴは、毎年新たに田中義久(グラフィックデザイナー/Nerhol)がデザインしています。

参加メンバー

杉戸 洋 (すぎと ひろし)

2023 “ただ、いま、ここ”

2022

探求/Quest

2021

触発/Impetus

1970年愛知県生まれ。92年、愛知県立芸術大学美術学部日本画科卒業。小さな家や、空、舟などのシンプルなモチーフを好んで描き、繊細かつリズミカルに配置された色やかたちが特徴。2016年の個展「杉戸洋──こっぱとあまつぶ」(豊田市美術館)では、建築家・青木淳とコラボレーションし、会場を構成したほか、17年の東京での美術館初個展「杉戸洋 とんぼ と のりしろ」(東京都美術館)では前川國男が設計した美術館の展示空間と呼応するような幅15メートルの大作《module》(2017)を発表した。武蔵野美術大学美術館で2021年開催の「オムニスカルプチャーズー彫刻となる場所」では、会場構成を担当。平成29年度(第68回)芸術選奨、文部科学大臣賞受賞。

中村 竜治 (なかむら りゅうじ)

2023 “ただ、いま、ここ”

2022

探求/Quest

2021

触発/Impetus

中村 竜治、杉戸 洋 《ロープ》 2022

建築家。1972年長野県生まれ。東京藝術大学大学院修了後、青木淳建築計画事務所(現AS)を経て、2004年中村竜治建築設計事務所を設立。主な作品に、「へちま」ヒューストン美術館、サンフランシスコ近代美術館収蔵(2010、2012年)、「JINS京都寺町通」(2016年)、「神戸市役所1号館1階市民ロビー」(2017年)、「MA nature」(2021年)など。資生堂との作品に、資生堂ギャラリー「BEAUTY CROSSING GINZA ~銀座+ラ・モード+資生堂~」展展示空間(2016年)、「資生堂ビューティ・スクエア」(原宿)店舗空間(2020年)など。主なグループ展に、「建築はどこにあるの?7つのインスタレーション」東京国立近代美術館(2010年)、「反重力」豊田市美術館(2013年)など。主な受賞に、第6回京都建築賞優秀賞(2018年)、第32回JIA新人賞(2020年)など。

2022年インタビュー:https://www.youtube.com/watch?v=TrcHY4M_L0w

Nerhol (ネルホル)

2023 “ただ、いま、ここ”

2022

探求/Quest

2021

触発/Impetus

田中 義久と飯田 竜太の二人からなるアーティストデュオ。連続撮影をした数百枚のプリントを束ね、彫り込むことで生まれる立体作品を発表後、ポートレイト、街路樹、動物、水、あるいはネット空間にアップされた記録映像等、様々なモチーフを選びながら、それらが孕む時間軸さえ歪ませるような作品を制作。そこでは一貫して、私たちの日常生活で見落とされがちな有機物が持つ多層的な存在態を解き明かすことを試みている。主な個展「Interview, Portrait, House and Room」Youngeun Museum of Contemporary Art、韓国(2017年)、「Nerhol Promenade/プロムナード」金沢21世紀美術館(2016年)、「Nerhol展“Affect”」第一生命ギャラリー・M5 Gallery(2023年)。2020年VOCA賞受賞。

2022年インタビュー:https://www.youtube.com/watch?v=t_CgxXwhGtw

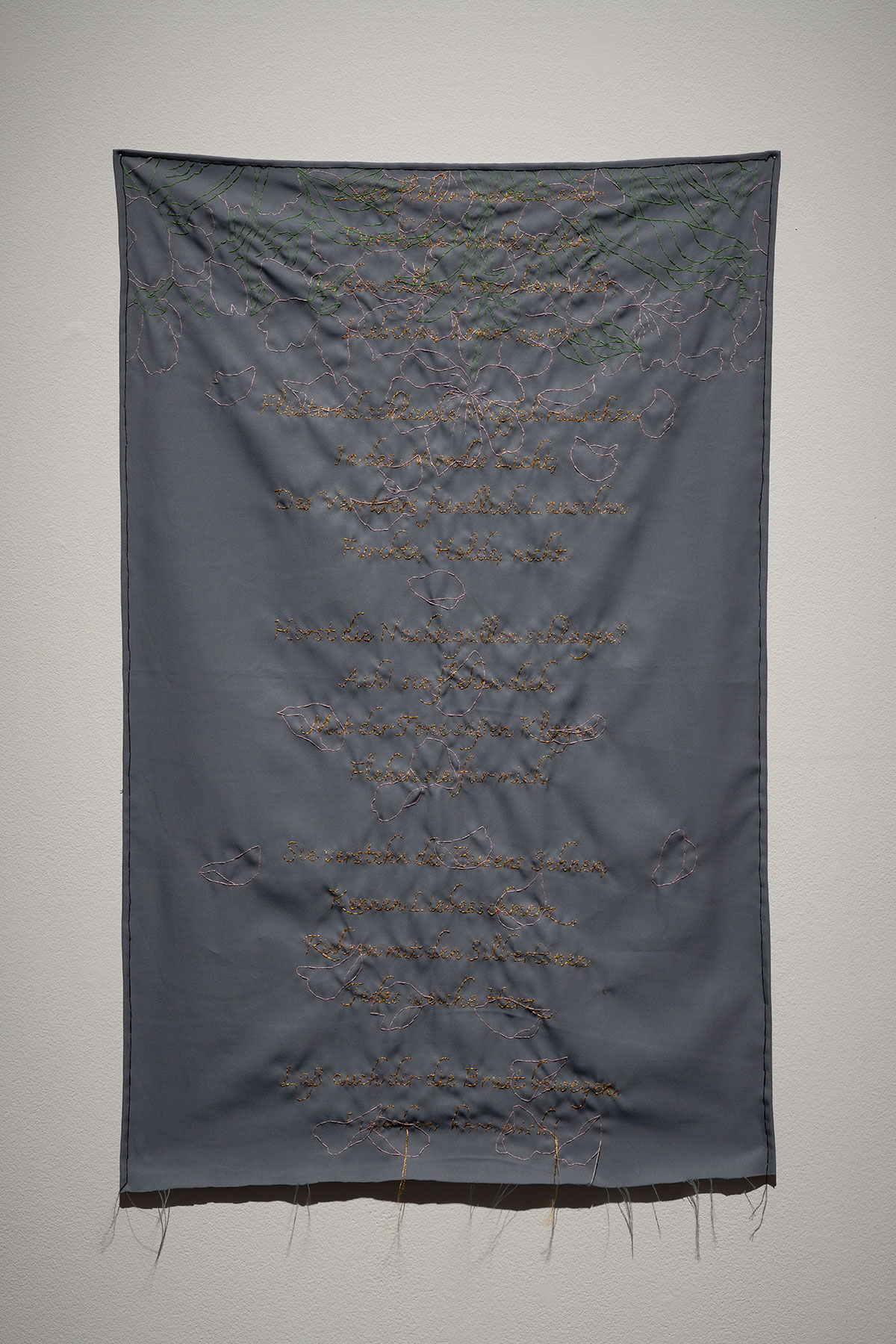

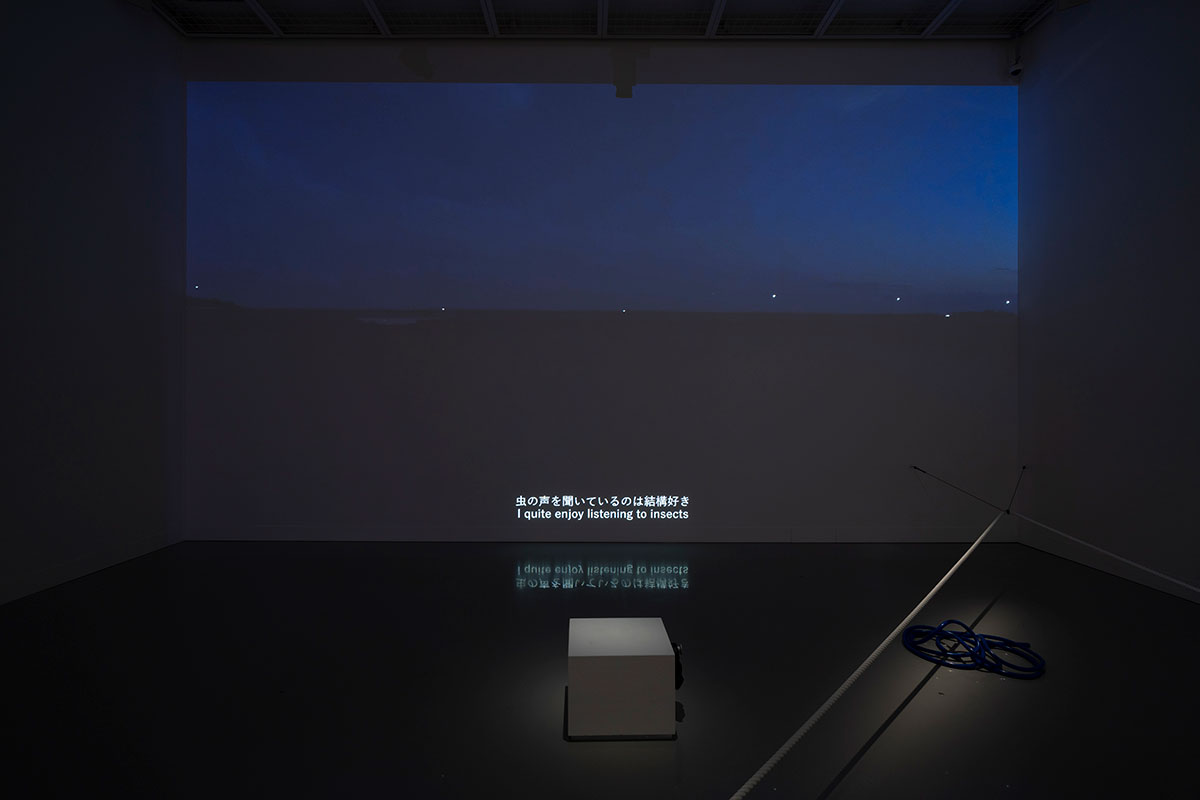

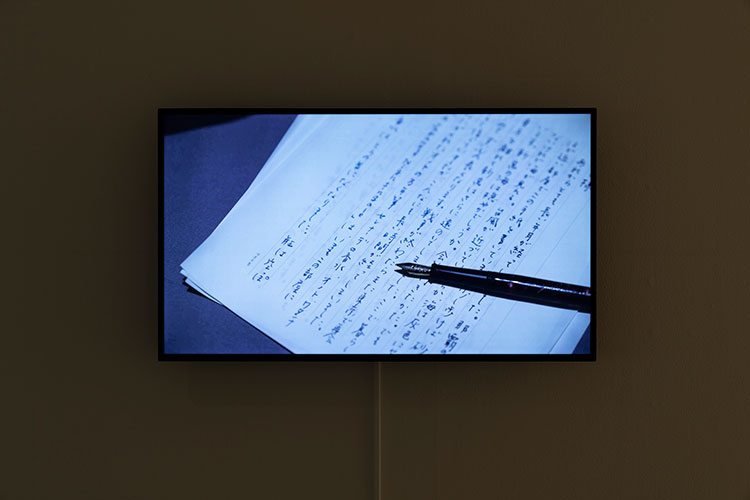

ミヤギフトシ (みやぎふとし)

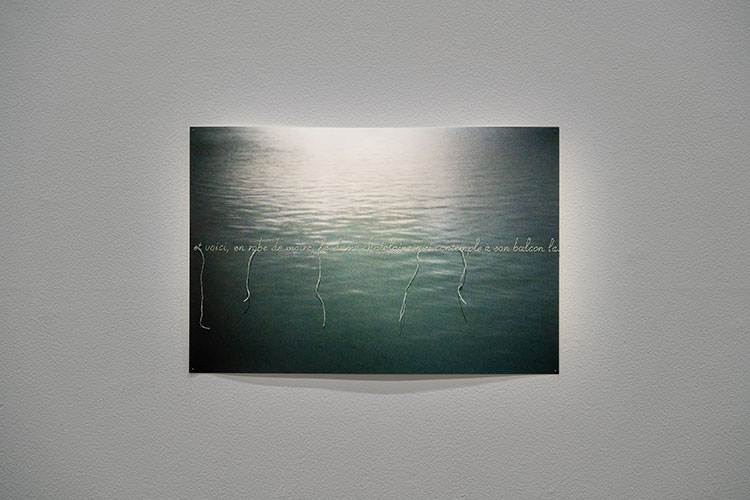

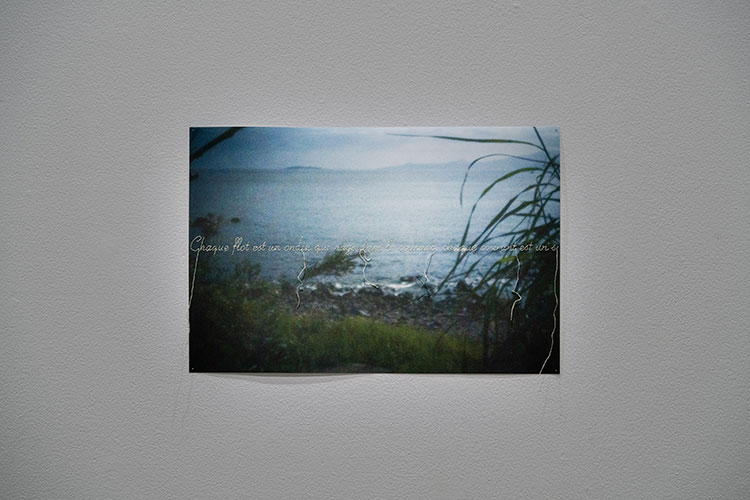

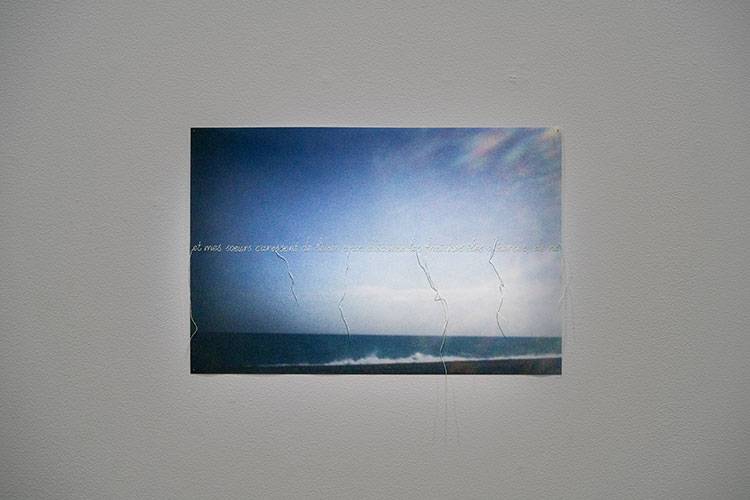

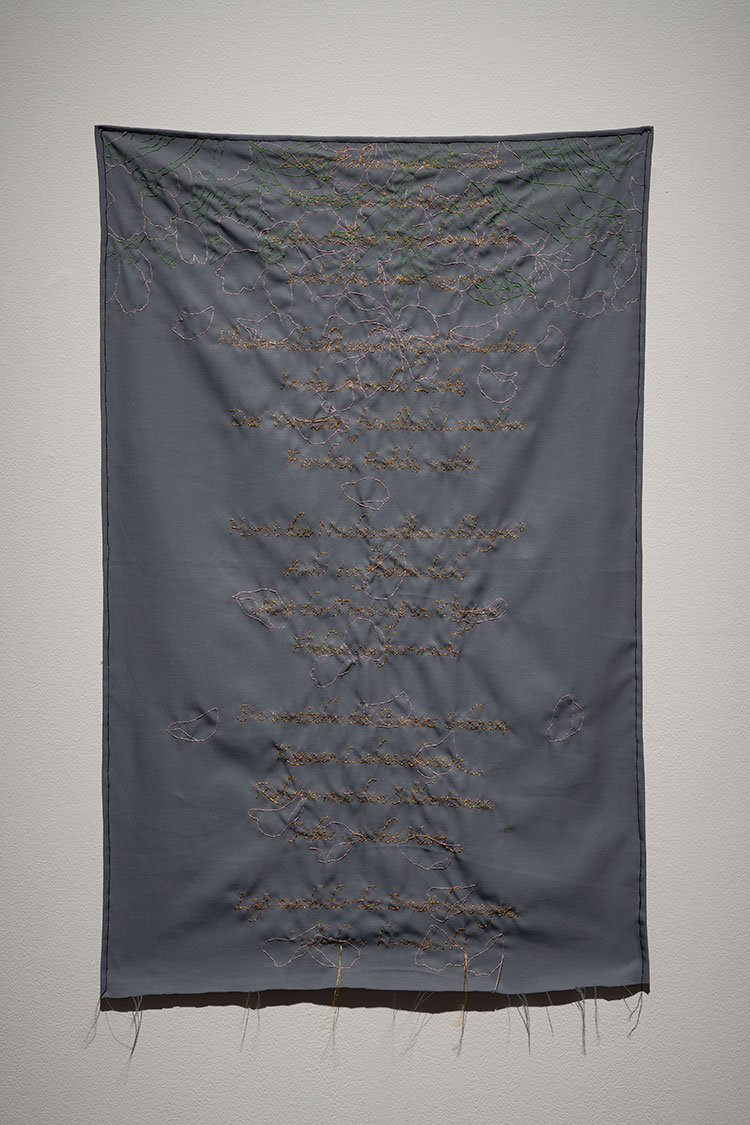

2023 “ただ、いま、ここ”

2022 探求/Quest

2021 触発/Impetus

1981年、沖縄県生まれ。2005年、ニューヨーク市立大学卒業。現代美術作家としての主な個展に主な個展に「How Many Nights」(ギャラリー小柳、東京、2017年)、「American Boyfriend: Portraits and Banners」(void+、Yutaka Kikutake Gallery、2022年)など。2012年にスタートしたプロジェクト「American Boyfriend」では、沖縄で沖縄人男性とアメリカ人男性が恋に落ちることの関係性等をテーマに、作品制作やトークイベントの開催などを行なっている。自身のアイデンティティや出身地の沖縄、アメリカ文化など題材とした映像や写真作品だけでなく、小説も発表。

2022年インタビュー:https://www.youtube.com/watch?v=_cZwh8H1EIg

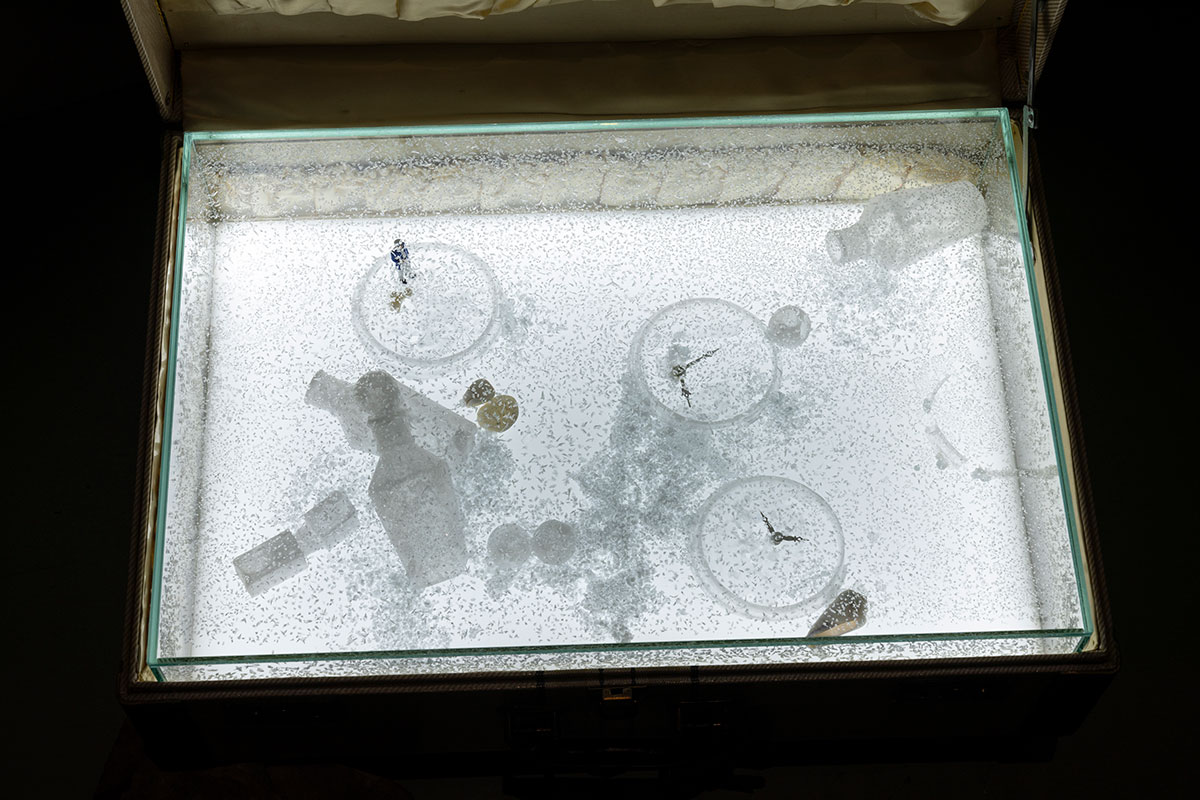

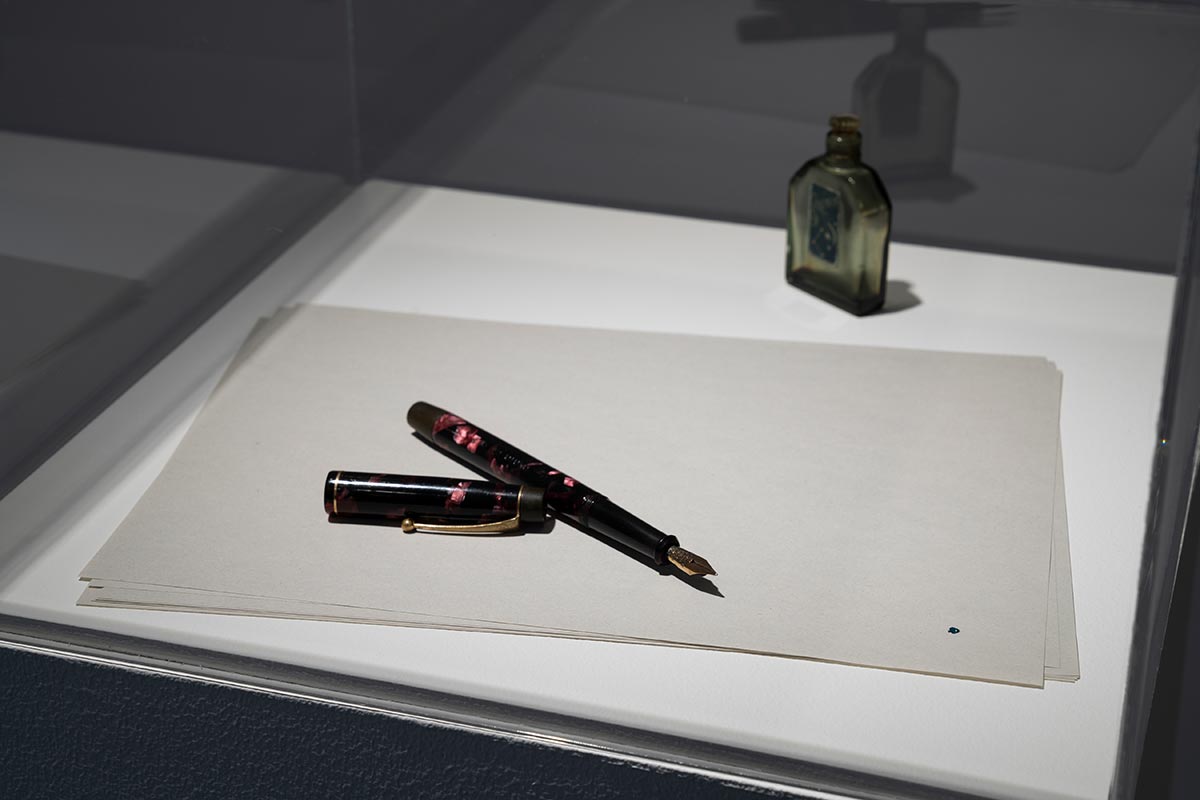

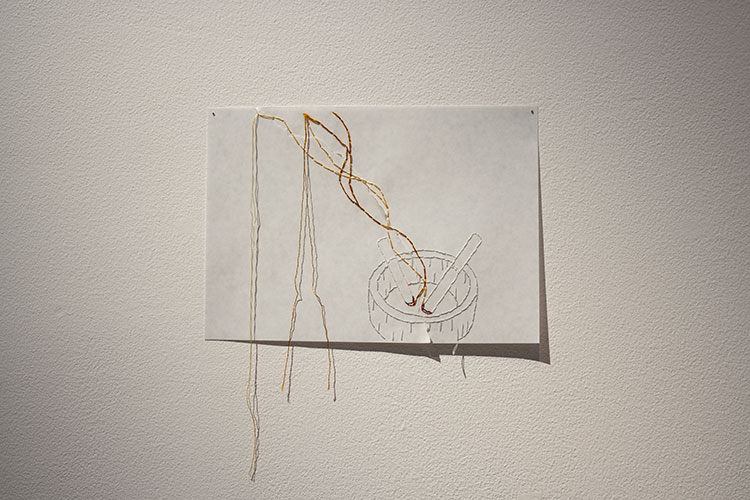

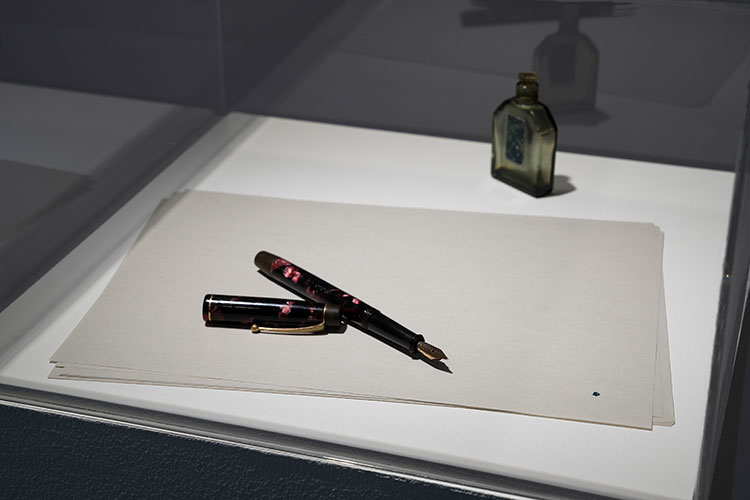

宮永 愛子 (みやなが あいこ)

2023 “ただ、いま、ここ”

2021~2023年まで毎年出品

2022

探求/Quest

1974年生まれ。京都府京都市出身の現代美術家。第3回シセイドウアートエッグ出身。京都造形芸術大学美術学部彫刻コース卒業。東京藝術大学大学院美術学部先端芸術表現専攻修了。平成18年度文化庁新進芸術家海外留学制度によりエジンバラ(イギリス)に1年間滞在。第22回五島記念文化賞美術新人賞を受賞し、同賞により2011年からアメリカを拠点に活動。日用品をナフタリンでかたどったオブジェや、塩を使ったインスタレーションなど、気配の痕跡を用いて時を視覚化する作品で注目を集める。主な個展「うたかたのかさね」京都市文化博物館(2020年)、「宮永愛子:漕法」高松市美術館(2019年)、「宮永愛子 詩を包む」富山市ガラス美術館(2023-2024年)。2019年度芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。アートエッグから初めての椿会メンバー。

2022年インタビュー:https://www.youtube.com/watch?v=c3dveLNnp8U

目[mé](め)

![目[mé] 《景体](/img/tsubaki-kai2023/img_member012.jpg)

2023 “ただ、いま、ここ”

![目[mé] 《小さな窓》 2023](/img/tsubaki-kai2023/img_member040.jpg)

2022 探求/Quest

![目[mé] 「目が、ぼーっと考え事をしに普段からよく行く河川敷。その眺めと白鳥健二さんが対峙する。白鳥さんは全盲の美術鑑賞者・写真家。白鳥さんと景色の間で交わされた対話の記録」 2022](/img/tsubaki-kai2023/img_member041.jpg)

![目[mé]《Acrylic gas T-2M#7》](/img/tsubaki-kai2023/img_member042.jpg)

2021 触発/Impetus

![目[mé]《matter α #Ⅶ》《Position》 2021](/img/tsubaki-kai2023/img_member043.jpg)

目[mé]は、日本の現代アートチーム。不確かな現実世界を、私たちの実感に引き寄せようとする作品を展開。手法やジャンルにはこだわらず、展示空間や観客を含めた状況、導線を重視。創作方法は、現在の中心メンバー(アーティスト荒神明香、ディレクター南川憲二、インストーラー増井宏文)の個々の特徴を活かしたチーム・クリエイションに取り組み、発想、判断、実現における連携の精度や、精神的な創作意識の共有を高める関係を模索しながら活動している。主な個展に資生堂ギャラリー『たよりない現実、この世界の在りか』(2014)や、さいたまトリエンナーレ2016への参加、千葉市美術館『目[mé]非常にはっきりと わからない』(2019)、『まさゆめ』 Tokyo Tokyo FESTIVALスペシャル13, 2019-21などが話題を呼んだ。さいたま国際芸術祭2023ディレクター。

2022年インタビュー:https://www.youtube.com/watch?v=aCJVC_lqZCw

上記の写真は全て2022年展示風景より 撮影:加藤 健

プロセス

メンバーで打ち合わせを重ねる中で、「放置」と「無関心」というキーワードが出てきました。無関心に関心を向けることで何か新しい豊かなものが生まれる可能性があるのではないか、という話し合いがなされました。

スタジオ訪問

Nerholとともに各メンバーの制作の場所などを訪問しました。参加メンバーは一体どんなところで制作しているのか、どういう場所からインスピレーションを受けているのか、最終年を迎える展覧会への想いを掲載していきます。

中村竜治さんスタジオを訪ねて

建築の普段の仕事はとても地味です。壁を立てるなど、当たり前のことが当たり前ではなく、面白いと感じてもらいたい。何もない状態から考えると、壁を一枚たてる、窓を開ける、床が平ら、というのは実は劇的なことだと思っています。

目[mé]のスタジオを訪ねて

3年目は思いっきり手放したい。勇気をだして「こんなの自分たちの作品じゃない!」と思えるくらいのものを出す事が今年の目標です。それが出来たら本当に凄いことで、見た事ないものになるのではないかと楽しみです。

![目[mé]のスタジオを訪ねて](/img/tsubaki-kai2023/img_process05.jpg)

![目[mé]のスタジオを訪ねて](/img/tsubaki-kai2023/img_process06.jpg)

![目[mé]のスタジオを訪ねて](/img/tsubaki-kai2023/img_process07.jpg)

![目[mé]のスタジオを訪ねて](/img/tsubaki-kai2023/img_process08.jpg)

宮永 愛子さんの自宅兼スタジオを訪ねて

作品を制作しているけど、その向こうに生活がある、ということを大事にしていて、アトリエだけで制作しているわけではないと思っています。 生活の中には、人に知らせたいことや見つけたいことがあって、ここに素敵な時間があります。その素敵な時間を私の目線でお知らせしたい。

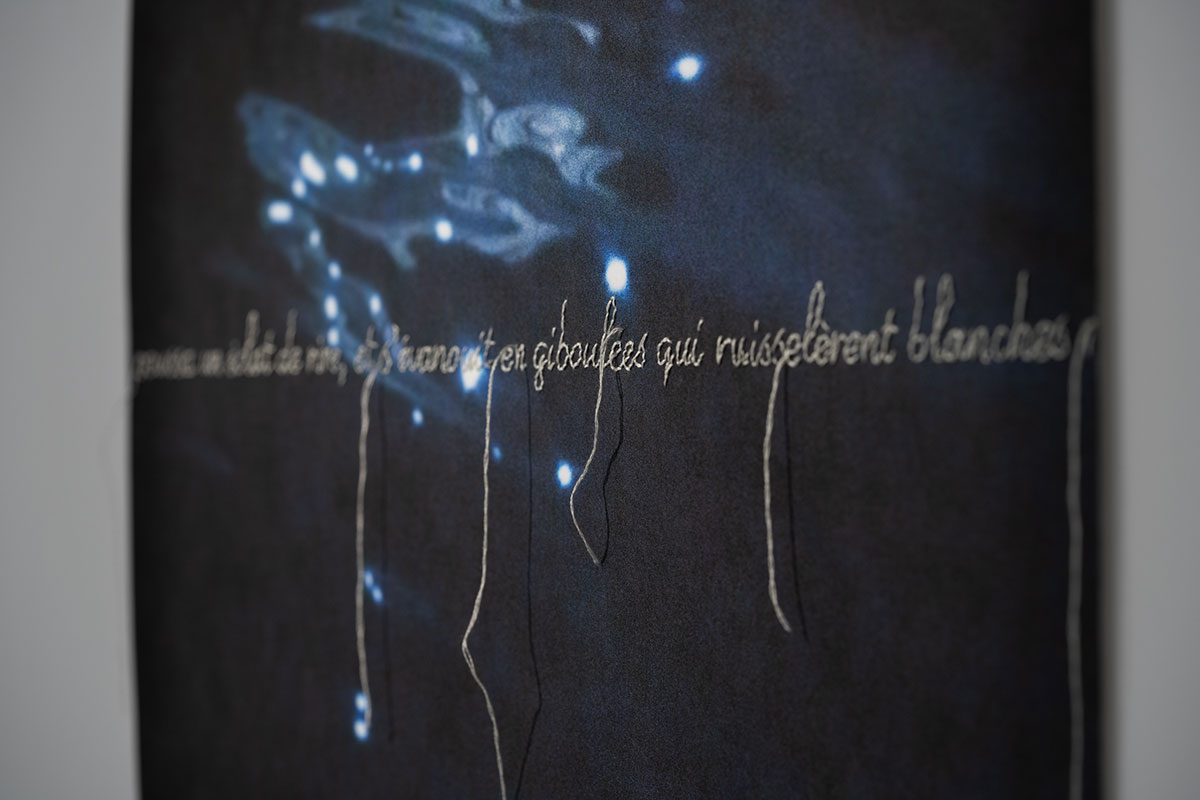

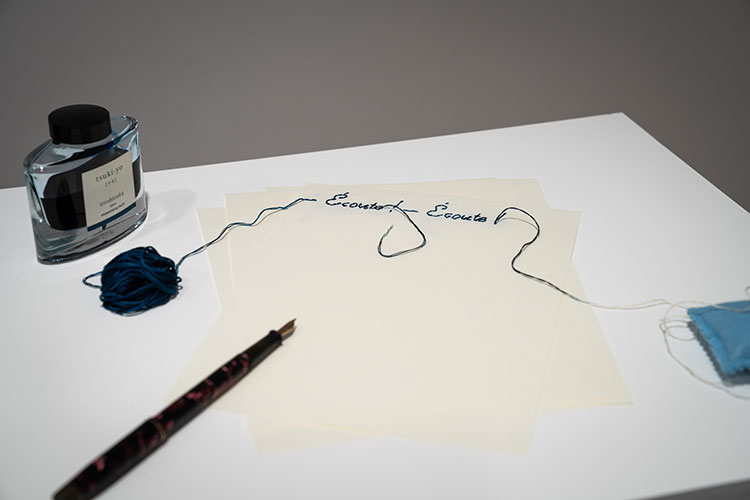

ミヤギフトシさん よく行く多摩川にて

放置と無関心と聞いていて、自分の制作につなげて考えるとこれまで展示した作品もまだ未完成だったり、刺繍した作品が今後解けてゆく可能性があったり、そのような宙吊りの状態のまま繋がっていく、あるいはなくなっていく途上にあることに気づきました。そのようなこともあり、今回はより自由な連想や偶然の繋がりにまかせてみることにしました。

イベント

宮永愛子作品鑑賞ツアー「椿会+(プラス)」

椿会&Shiseido Future University 展示作品

宮永愛子さんがご自身の作品について解説していただきながら鑑賞するツアー。はじめに、資生堂ギャラリー展示室内で今回の椿会出品作についてお話を伺います。さらに、資生堂が設立した一般非公開の新施設 Shiseido Future University にみなさまを特別にご案内し、そこに展示されている宮永さんの作品をご覧いただきます。

- 日時

- 2023年12月20日(水)18:00~19:30(受付 17:45 より)

- 会場

-

①資生堂ギャラリー

(東京都中央区銀座 8-8-3 東京銀座資生堂ビル地下 1 階)

②Shiseido Future University

(東京都中央区銀座 7-5-5)

- 定員

- 30 名 / ※定員に達したため受付を終了します。

- 参加費

- 無料

#椿会 でみなさんの感じたことを教えてください!

アクセス・開催要項

「第八次椿会 ツバキカイ 8 このあたらしい世界

“ただ、いま、ここ”」

- 主催

- 株式会社 資生堂

- 会期

- 2023年10月31日(火)~12月24日(日)

- 会場

- 資生堂ギャラリー

〒104-0061 東京都中央区銀座8-8-3 東京銀座資生堂ビル地下1階

tel. 03-3572-3901

fax. 03-3572-3951

地下鉄新橋駅 1番出口から徒歩4分

JR新橋駅 銀座口から徒歩5分

- 営業時間

- 火~土 11:00~19:00 日・祝 11:00~18:00

- 休館日

- 毎週月曜休 (月曜日が休日にあたる場合も休館)

- 入館料

- 入場無料