資生堂ギャラリーでは、国際的に活躍する映像作家、荒木悠の新作による個展を開催します。

荒木悠は、昨年ロッテルダム国際映画祭でTiger Awardを受賞、2019年キエフのピンチューク・アートセンターで開催中のFuture Generation Art Prizeの最終候補となりました。世界各地での滞在制作などを通して、文化の伝播と誤訳、その過程で生じる差異や類似などに着目し、社会・歴史を背景にした映像作品を制作しています。

資生堂は、今年が資生堂ギャラリー創設100周年にあたり、2022年には創業150周年を迎えます。資生堂ギャラリーを設立した資生堂初代社長の福原信三は、経営者であり写真家でもありました。大学を卒業後、1908年から1913年までアメリカ、ヨーロッパに滞在し、西洋で学んだことを東洋の感性と融合させ、資生堂の経営や美意識の醸成に活かしました。また、写真家としては、独自の視点で外国を撮影した『巴里とセイヌ』『西湖風景』『布哇風景』などの写真集を残しています。

その少し前、ちょうど日本が急速に近代化・西洋化を進めていた明治期に日本を訪れ、紀行文を残したフランス人の作家がいました。荒木悠は、その作家、ピエール・ロティに着目し、彼の著作である『秋の日本』(Japoneries d’Automne, 1889)を作品の素材のひとつに選びました。ピエール・ロティ(Pierre Loti 1850-1923)は、海軍将校としてポリネシア、アフリカ、アジアなどに滞在し、さまざまな紀行文や小説を書き残しています。それらは、植民地政策で支配的立場にあったヨーロッパからのまなざしで描かれてはいるものの異文化に対する強い好奇心と憧れがあらわされており、『秋の日本』には美しい日本の自然や日本人の美意識を称賛する表現も多くみられます。

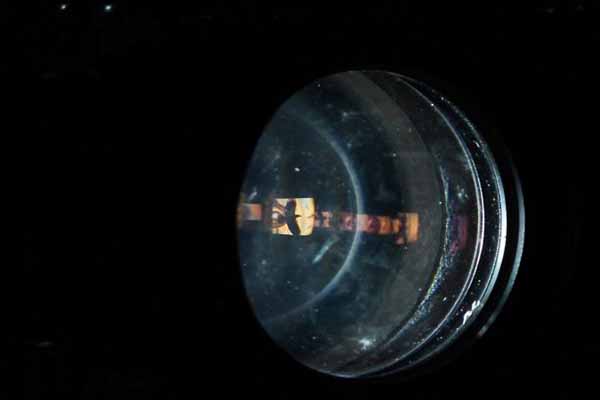

本展のメインとなる映像作品は、『秋の日本』のなかの「江戸の舞踏会」の章がベースになります。これは、明治18年に鹿鳴館で催された舞踏会を訪れたロティが、35歳の自身の視線でその様子を描いた見聞録です。これをもとに芥川龍之介が1920年に『舞踏会』を書いていますが、それは、舞踏会でロティのダンスの相手をした17歳の初々しい日本人女性が主人公です。映像では、このふたつを原作として東洋と西洋の「まなざし」がワルツを軸に同じ時空間のなかで交差する情景を作り出します。そしてもうひとつの映像作品は、『秋の日本』に収録されている「聖なる都・京都」「日光霊山」「江戸」の章でロティが記録した場所を荒木が撮影し、100年以上前と現在とのズレから、映像に写らない「風景」を描写することを試みます。

歴史のひとこまに異なる視点を重ねて作った今回の映像を、もし100年後の人々が見たならば、今度はその滑稽さに微笑んでしまうような時空を超えたお土産(souvenir)としてこの展覧会が成り立つことを目指します。東洋と西洋、ジェンダー、階層、世代、時代など、さまざまな差異の交錯が浮かび上がる今回の作品を通して、多文化共生を目指す現代社会においての「他者理解」や「寛容」について考えるきっかけとなりましたら幸いです。